#11 ¿Cómo fabricar ideas?

Acerca de las ideas: Parte I

“If you want to have good ideas, you must have many ideas.” – Linus Pauling

Sin miedo. Esto no va a ser un post. Va a ser un desastre. Pero un desastre de esos que hay que intentar. Pretendo hablar del proceso de ideación. Temo que se puede alargar así que preveo dos partes, al menos. Al lío.

Cuando pensamos en el concepto “idea”, ¿En qué estamos pensando precisamente? Todos entendemos a nuestra manera lo que es una idea, pero si profundizamos tan solo un poco, nos topamos con preguntas que nos invitan a reflexionar un poco más.

¿De dónde surgen las ideas?

¿Las ideas se descubren o se inventan?

¿Son individuales o son colectivas?

¿Hay personas y colectivos más productivos en términos de ideación?

¿Las ideas son disruptivas? ¿O lo son sus materializaciones?

¿Es una buena idea la clave del éxito de un negocio?

Idea, según la RAE

Del lat. idĕa 'imagen, forma, apariencia', y este del gr. ἰδέα idéa.

1. f. Primero y más obvio de los actos del entendimiento, que se limita al simple conocimiento de algo.

2. f. Imagen o representación que del objeto percibido queda en la mente. Su idea no se borra jamás de mi mente.

3. f. Conocimiento puro, racional, debido a las naturales condiciones del entendimiento humano. La justicia es idea innata.

4. f. Plan y disposición que se ordena en la imaginación para la formación de una obra. La idea de una novela. La idea de un palacio.

5. f. Intención de hacer algo. Tiene idea de casarse. Llevaban idea de huir. U. frecuentemente en la construcción con idea de. Vino con idea de hacer daño.

6. f. Concepto, opinión o juicio formado de alguien o algo. Tenía una idea equivocada de ti.

7. f. Ingenio para disponer, inventar y trazar una cosa. Tiene mucha idea para estos trabajos.

8. f. ocurrencia (‖ idea inesperada). Tengo una idea para solucionarlo.

9. f. coloq. manía (‖ preocupación extravagante). Lo perseguía una idea. U. m. en pl.

10. f. Fil. En el platonismo, ejemplar eterno e inmutable que de cada cosa criada existe en la mente divina.

11. f. pl. Convicciones, creencias, opiniones. Es persona de ideas avanzadas.

En este post me centraré en la acepción 4 de la definición de la RAE. La 5 y la 7 son interesantes pero se centran en el dueño de la idea, más que en la idea en sí, que es de lo que quiero hablar aquí. La 8 recurre al impreciso (y desfasado por los avances en neurología) concepto de ocurrencia, mientras que el resto parecen más centrados en definir la idea como un conocimiento establecido.

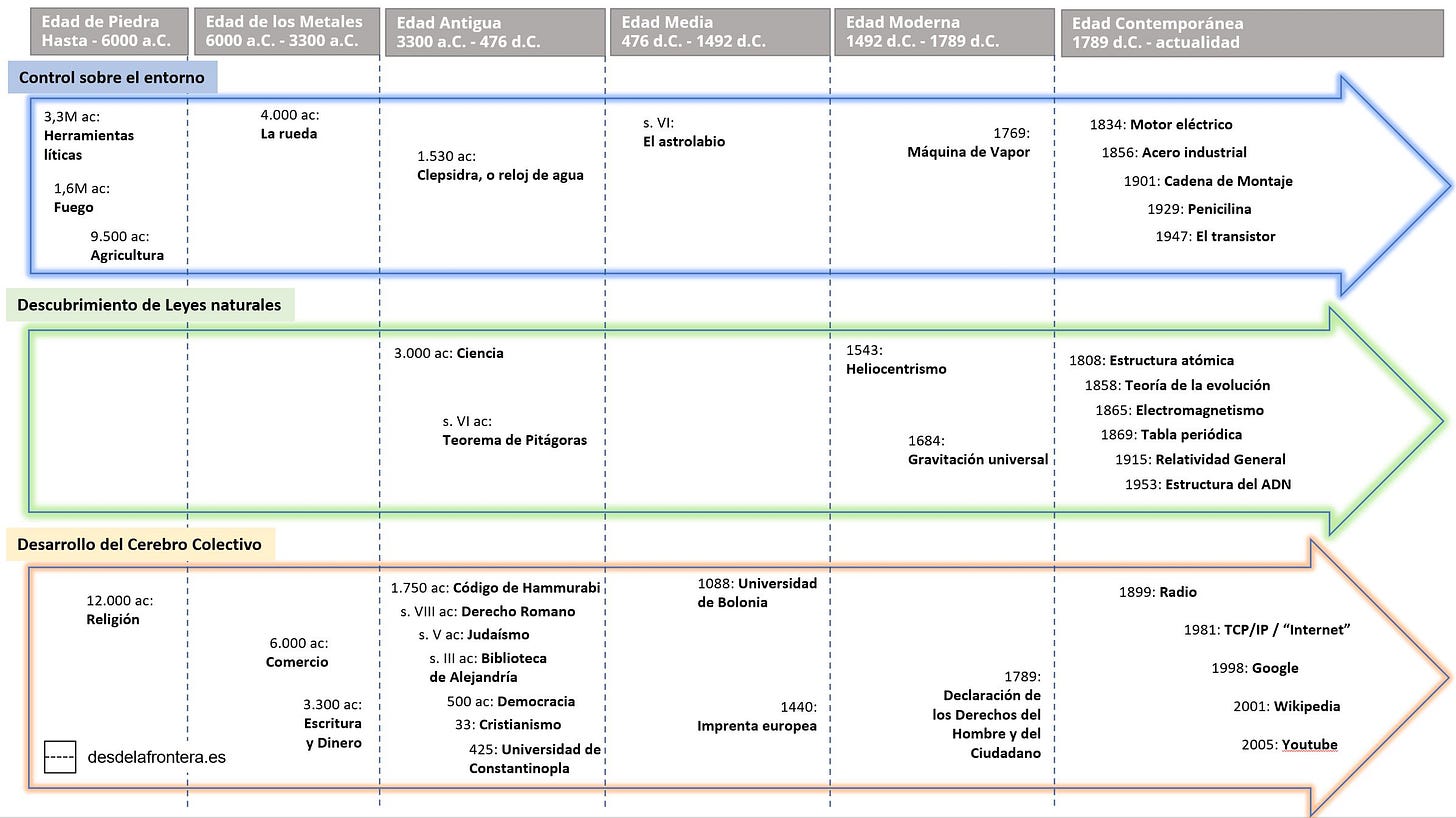

Ideas en la Historia

A lo largo de la historia, la humanidad ha desarrollado un ingente número de ideas. Si, hemos descubierto la penicilina, pero también nos hemos tirado siglos sacrificando animales para que los dioses dejaran de martirizarnos con las inclemencias del tiempo. Han habido ideas prácticas e ideas que no siéndolo, se han dirigido a nuestro plano más espiritual. Retrospectivamente, muchas pudieran parecer absurdas, pero cuando prevalecieron, lo justo es ponerse en situación y preguntarse porqué lo hicieron.

Aunque sea arriesgado tratar de estimar el número de ideas que el humano ha concebido, no es arriesgado afirmar que han sido muchísimas más que las que se pusieron en práctica... ¡E infinitamente más que las que fueron buenas de verdad! Cómo dice Linus Pauling en la cita de la intro, para tener buenas ideas, primero hay que tener muchas ideas…

Una vez más recurriré al concepto darwinista de la selección natural, esta vez aplicada al mundo de las ideas: Nuestro crecimiento depende de nuestra capacidad de generar nuevas alternativas, de las cuales sobreviven las que mantenemos vivas en el tiempo por los beneficios que nos aportan.

Permitidme recrearme en la cronología de algunas de ellas:

12.000 ac: Religión

9.500 ac: Agricultura

4.000 ac: La rueda (Mesopotamia)

3.300 ac: Escritura y Dinero (Mesopotamia)

3.000 ac: Ciencia (Antiguo Egipto y Mesopotamia)

1.750 ac: Código de Hammurabi

1.530 ac: Clepsidra, o reloj de agua (Egipto)

s. VIII ac: Derecho Romano

s. VI ac: Teorema de Pitágoras (Grecia)

500 ac: Democracia (Atenas)

s. V ac: Judaísmo

s. III as: Biblioteca de Alejandría

33: Cristianismo

425: Universidad de Constantinopla

s. VI: El astrolabio (mundo islámico)

1088: Universidad de Bolonia

1440: Imprenta europea (Gutenberg)

1543: Heliocentrismo (Copérnico)

1684: Gravitación universal (Newton)

1769: Máquina de Vapor (Watt)

1808: Estructura atómica (Dalton)

1834: Motor eléctrico (Jacobi)

1856: Acero industrial (Bessemer)

1858: Teoría de la evolución (Darwin)

1865: Electromagnetismo (Faraday-Maxwell)

1869: Tabla periódica (Mendeléyev)

1899: Radio (Marconi)

1901: Cadena de Montaje (USA, Ford)

1915: Relatividad General (Einstein)

1929: Penicilina (Fleming)

1947: El transistor (Bell Labs)

1953: Estructura del ADN (Watson y Crick)

1981: Definición del protocolo TCP/IP y de la palabra “Internet”

1998: Google

2001: Wikipedia

2005: Youtube

Si estáis aburridos una tarde de domingo, siempre podéis coger esta lista y poneros a pensar en las consecuencias de cada una de estas ideas

La historia (esa “ficción” con pretensión de certidumbre que recreamos a posteriori) nos muestra un patrón piramidal de construcción de las sociedades y de los individuos que crean las ideas. Las ideas son interdependientes y, gracias a nuestra memoria colectiva, acumulativas. Por eso la evolución de las ideas ha dependido de desarrollar capacidades de persistencia, de dispersión y de accesibilidad. Si en la década de 1940 se acuña el término de “Estados del Bienestar”, en la de los 80 nos autodenominamos “Sociedades de la Información” dada la importancia que damos (creación de valor) a establecer la infraestructura adecuada para facilitar las capacidades mencionadas anteriormente.

Observamos que las ideas más antiguas se dirigen a asegurar nuestras necesidades de supervivencia y de seguridad (agricultura) para lo cual también desarrollamos modelos de abstracción colectivos (religiones, dinero, escritura, derecho) para mantenernos unidos y alineados en el desarrollo de las sociedades. Era la mejor estrategia para hacer frente común ante nuestras amenazas (depredadores, guerras, enfermedades, desastres naturales). La vertebración de las sociedades a través de infraestructuras comunes y visiones del mundo compartidas constituyeron las principales palancas de progreso.

Gracias a alcanzar cierto nivel de seguridad y de prosperidad, los humanos empezamos a poder destinar más recursos a tareas a priori más ociosas, pero que a la larga resultaron muy provechosas para acelerar nuestra proliferación: el descubrimiento y entendimiento de las leyes naturales y la concepción de técnicas de ingeniería para aprovecharlas a nuestro favor. Comprobamos que con el tiempo, nuestras ideas pasan a ser cada vez más efectivas más rápidamente, lo que causa una producción cada vez más acelerada de buenas ideas. Es la aplicación del interés compuesto aplicado al conocimiento, algo que Albert Einstein describió cómo “la fuerza más poderosa de la galaxia“ . Sólo las guerras son capaces de frenar estos efectos de bola de nieve.

En el siglo XXI, la humanidad ya puede empezar a considerarse, en su globalidad, como un ente propio y unitario, dotado de un sistema neurológico (redes de información), y un sistema sanguíneo que transporta los recursos hacía los “órganos” que los necesitan y reclaman legítimamente (redes financieras internacionales, distribución de materias, productos elaborados, talento, etc.).

Nuestro simulador personal

Para un cartesiano, nuestro cerebro es un desastre. Como hemos visto en otros posts, nuestra percepción de la realidad se completa gracias a una simulación mental que creamos en base a nuestros sentidos y conocimientos, y que vamos validando con nuestra interacción con el entorno. El verde es verde porque todos nos hemos puesto de acuerdo en llamarlo así. De este modo podemos crear una imagen del universo digerible para nuestros medios.

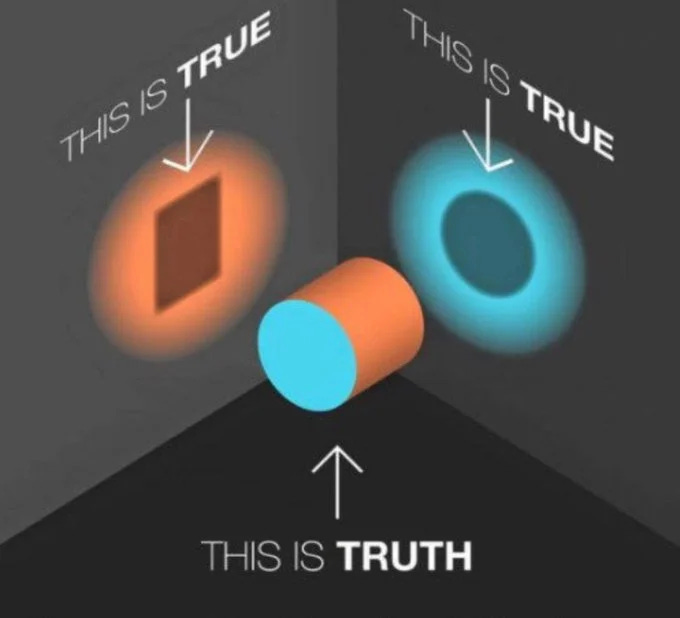

En el mito de la caverna, Platón ya había reflexionado acerca de este problema, ilustrando con maestría que el hombre puede aferrarse a ideas erróneas si estas encajan con sus percepciones. A menudo nuestras emociones nos niegan simple y llanamente aceptar la realidad tal y como es “en verdad”. Por pura conveniencia o preservación de nuestra identidad somos capaces de ignorar las realidades que no nos convienen. Esto ya lo vimos en el esquema de las 3 verdades, pero a medida que las evidencias científicas son cada vez más aceptadas a nivel social, nuestra capacidad de negación va en franco declive. No abro aquí el melón de entrar en discutir la ansiedad o la desazón que esto parece causarnos, aunque da para post largo.

Pero gracias a que somos defectuosos desde un punto de vista racional, ¡También somos capaces de introducir pensamientos alternativos y de simular realidades alternativas! Cuando soñamos, por ejemplo, el cerebro simula escenarios oníricos que muy a menudo vivimos como reales. Esta capacidad es la que se emplea para simular escenarios futuros cercanos. Vemos un león correr hacia nosotros y rápidamente simulamos los potenciales desenlaces de este acontecimiento, comprendemos que estamos en apuros y que más vale que vayamos poniéndonos a salvo o cargando el arma. Sin embargo, si lo que viene hacia nosotros es un bebé dando sus primeros pasos, nos prepararemos para acudir en su auxilio por si se tropieza de la emoción. Nuestro cerebro simula constantemente escenarios futuros y nos hace actuar en consecuencia y sin pedirnos permiso.

En los dos casos anteriores, el conocimiento innato, el aprendizaje y la experiencia previa nos permiten interpretar las situaciones de la forma adecuada. Sin embargo, cuando vemos una película de terror y damos un brinco en la butaca cuando de la nada aparece un asesino despiadado amenazando al protagonista, demostramos no reaccionar acorde al peligro real. No hay forma de que nuestra vida corra peligro alguno viendo una peli, ¡Pero aún así nuestro cerebro inicia una acción evasiva!

El punto que quiero subrayar al enumerar estas obviedades es el de caer en la cuenta de que la realidad exterior no es tan relevante para el cerebro como quisiéramos pensar.

Nuestro cerebro es una máquina de simulación de escenarios capaz (aunque no siempre le resulte fácil) de ponerse en múltiples situaciones, tanto reales como ficticias. Esa capacidad es la que los humanos aprovechamos para generar nuevas ideas.

¿Cómo funciona nuestro simulador? ¿Lo podemos tunear?

Nuestro “simulador” es un recurso caro y por tanto nuestra estrategia (hablamos de cientos de miles de años de evolución) es la de usarlo lo menos posible (por eso tendemos a la vagancia y a la procrastinación). Además, funciona muy mal en multitarea, por lo que hay que se cuida mucho de desatender las necesidades vitales para otras trabajar en otras cosas, porqué tiene claro que su principal misión es la de asegurar que sobrevivamos. Por eso en la prueba de la golosina (encerrar niños con caramelos para testar su autocontrol), muchos niños ignoran el premio futuro y prefieren comerse el caramelo lo antes posible. El niño está menos educado en términos de autocontrol, por lo que nos ayuda a comprender cómo funcionamos naturalmente, y funciona como un indicador de quién tendrá más facilidad para desarrollar dicho autocontrol en la edad adulta.

¿Podemos descubrir el modelo estándar de la física de partículas mientras huimos del león? Imposible: nuestro cerebro está en ese momento totalmente estresado asegurándose de que salvemos el pellejo. Pero igual sí que se nos ocurre una idea para sobrevivir, como desenfundar un arma, subirnos a un árbol o gritar socorro. El cerebro se pone a trabajar bajo condiciones de estrés, sí, pero para resolver el problema que le ocupa en este momento.

Newton y Einstein fueron dos de las mentes más privilegiadas y decisivas de la humanidad. Y ambos fueron capaces de emplear sus “simuladores” en tareas totalmente abstractas mientras sus necesidades básicas estaban cubiertas y nadie les estresaba en exceso en su día a día. Es más, vivieron rodeados por otros pensadores como ellos, con los que interactuaban. Podían poner sus cerebros a concebir, profundizar, simular y verificar muchísimas hipótesis de trabajo, lo que les sirvió para transformar el mundo en el que vivimos.

Así que la primera condición para tener buenas ideas podría ser la de estar en el contexto adecuado, es decir, con acceso a los recursos adecuados y sometidos al estrés justo y necesario. Steve Jobs y Steve Wozniak no fundaron Apple en Burkina Faso, sino en Silicon Valley dónde se codearon con un ecosistema muy propicio (HP, Intel, Atari, Microsoft, etc.)

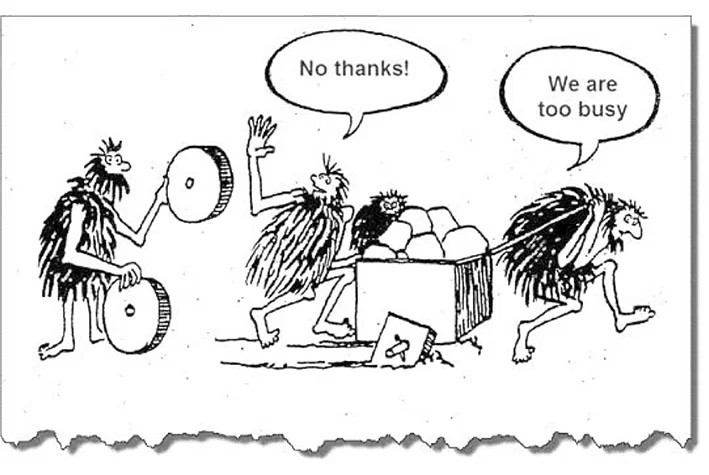

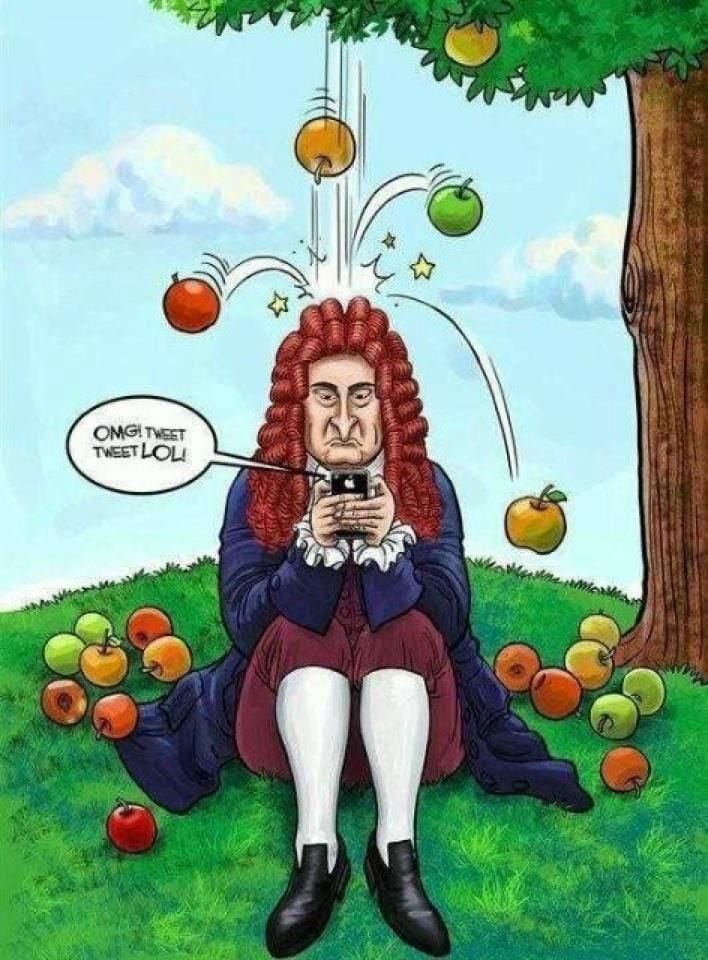

La segunda condición es la de ser capaz de generar muchas ideas. Si no planteo suficientes hipótesis de trabajo, o las que planteo son erróneas, nunca podré encontrar buenas ideas, aunque el contexto sea favorable. Pero si recibo los estímulos adecuados (endógena o exógenamente), mis probabilidades de éxito aumentan notablemente. La apertura mental ó la capacidad asociativa son características importantes del inventor: saber observar, intuir o extrapolar soluciones procedentes de dominios aparentemente ajenos al problema son palancas de descubrimiento importantísimas. Se cuenta que Arquímedes gritó Eureka cuando observó que el nivel de su bañera aumentaba al meterse en ella. Se cuenta que Newton entendió la aceleración de la gravedad al caérsele encima una manzana. 3M inventó el post-it al darle una salida comercial a un experimento fallido de pegamento, al igual que Flemming descubrió la penicilina por ser un experimentador algo descuidado que contaminaba sus placas de Petri estornudando sobre ellas…

¿De qué depende la cantidad y la calidad de la generación de ideas? Tirándome un triple, diría que por una parte que la calidad de las ideas depende de la obsesión con encontrar la solución a un problema. Por tanto, la curiosidad y la necesidad son los dos factores fundamentales del proceso de ideación, ya que son el germen de la obsesión.

Los conocimientos previos (conocer los gigantes sobre los que nos podemos apoyar) y la carencia de prejuicios dañinos (aceptar evaluar conceptos nuevos que aún no se han explorado) son otros de los pilares fundamentales para un proceso de ideación de calidad. Es habitual explorar un problema desde una perspectiva potencialmente sesgada (especialización), por lo que cada vez más se invita a encontrar ideas de un dominio de conocimiento dado a expertos de otros dominios diferentes.

Los conocimientos previos vienen en forma de experiencias atesoradas, tanto vividas (experiencias propias) como aprendidas (estudio = transferencia de experiencias ajenas). Esto se maximiza acumulando la mayor cantidad posible de experiencias vividas directamente (experimentación física o intelectual) y de experiencias compartidas por terceros “de calidad” (colegas inteligentes, tutores, mentores o profesores). Quedarse en casa a esperar la inspiración divina no es la mejor estrategia. Pero un trabajo activo, aunque sea en solitario, es una opción perfectamente válida, que puede combinarse con bajarse al bar de la facultad para hablar con colegas o al parque a observar las manzanas caerse del árbol…

El otro elephant in the room son los sesgos, los prejuicios. Suelen establecerse para poder reaccionar rápida y económicamente ante los imprevistos de la vida: prejuzgar a gente que acabamos de conocer, pertenecer a una identidad colectiva, no repetir errores del pasado, etc. Pero constituyen una de las principales barreras contra la ideación de nuevas soluciones.

Ser consciente de los sesgos propios y ajenos para entrenarse en ignorarlos durante los procesos creativos es totalmente clave

Encontrarse en un entorno en el cual pueden aliviarse los sesgos y los prejuicios es una fórmula que se aplica consistentemente en los entornos creativos profesionales, porque se sabe que ayudan al proceso creativo.

Hoy por hoy, la curiosidad y la necesidad siguen siendo características pertenecientes en exclusiva a la naturaleza humana, que aún no se han reemplazado ni tan siquiera por inteligencias artificiales.

El número de ideas puede derivar de una necesidad acuciante o aspiracional, y de la confianza de que encontrar la solución no es imposible. Es decir, que ha de existir una poderosa motivación para que nuestro cerebro dedique energía a la generación de ideas, basándose en la confianza de que esa energía se traducirá en algo positivo. En los momentos de necesidad es cuando más ideas podemos generar, porqué recordemos que en estados de estrés, un cerebro sano y bien entrenado… ¡No sólo no se bloquea, sino que se enfoca en resolver la necesidad que le ocupa!

El proceso de generación de ideas puede también realizarse mediante un esfuerzo colectivo, involucrando a múltiples individuos y/o grupos mediante una forma de inteligencia en red. Hablamos de sesiones de brainstorming, hackatones, convocatorias, concursos, etc. Dejo este tema para futuras reflexiones, porque las dinámicas necesarias para llevarlos a cabo efectivamente son diferentes.

Continuaré con este tema en el próximo post, centrándonos en aspectos más prácticos de las ideas aplicadas al mundo del emprendimiento